Volontaires ou non, notre quotidien est rempli de contacts tactiles interpersonnels. En psychologie et neurobiologie, ces contacts sont réunis sous le terme de « toucher social ». De plus, lorsqu’il s’agit d’un contact qualifié d’agréable avec nos proches, ce « toucher social » est alors qualifié de « toucher affectif ». Omniprésent mais peu étudié, le réel impact de ce type de toucher sur notre physiologie et nos comportements restait cependant à définir.

Dans le but d’identifier les mécanismes à la base de la perception du toucher affectif, les équipes animées par Emmanuel Bourinet et Amaury François ont mis au point une technique génétique permettant de créer pour la première fois un ressenti de toucher plaisant chez la souris de façon artificielle. De plus, en étudiant le comportement des souris suite à cette stimulation, ils ont observé que cette activation avait pour conséquence d’inciter fortement les animaux à interagir et créer des liens sociaux entre eux. A l’inverse, en altérant dès la naissance le fonctionnement de cette population de neurones, nous avons provoqué une altération des interactions sociales, ainsi que qu’une diminution de la motivation à aller toucher une autre souris.

Cette étude démontre pour la première fois qu’il existe une population neuronale innervant la peau dédiée principalement à la détection du toucher plaisant et affectif et que cette voie neuronale est intrinsèquement agréable. Il est proposé que le toucher affectif n’est pas seulement une construction mentale, mais bien un sens à part entier supporté par un type de cellules neuronales innervant la peau.

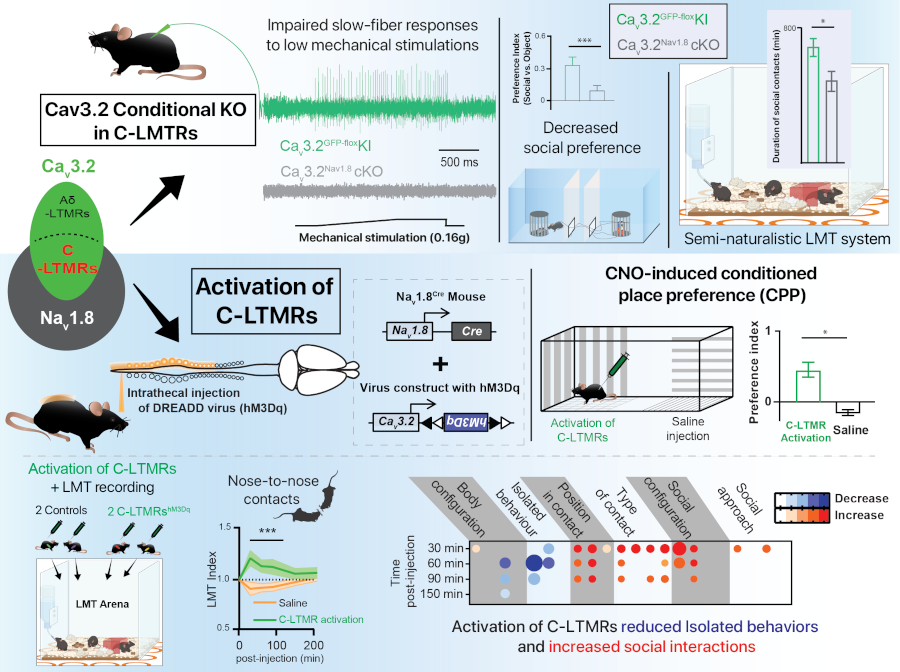

L‘altération du canal calcique Cav3.2 spécifiquement dans les neurones Nav1.8, altère le fonctionnement des C-LTMRs.

(Rangée supérieure) Les souris dont les C-LTMRs sont altérés (Cav3.2Nav1.8cKO, en gris) ont un indice de préférence social réduit dans le test de préférence sociale à trois chambres (panneau de gauche) et présentent moins de contacts sociaux lorsqu’elles sont testées sur plusieurs jours dans l’environement semi-naturaliste du Live-mouse-Tracker (LMT, panneau central). Il est important de noter que les C-LTMR, qui sont des fibres à décharge lente, présentent une décharge réduite en réponse à une stimulation mécanique faible, comme le montrent les enregistrements électrophysiologiques in vivo (panneau de droite).

(Rangées du bas) En injectant des virus chargés du chimiostimulateur Dreadd, hM3Dq, par voie intrathécale chez des souris Nav1.8Cre, il a été possible d’activer sélectivement les C-LTMRs lors de l’injection de CNO. La potentialisation des C-LTMRs avec du CNO dans un paradigme de préférence de place conditionnée (CPP) a montré la préférence pour le côté associé au CNO, ce qui illustre les propriétés gratifiantes de l’activation des C-LTMRs. Il est important de noter que les souris qui ont reçu une injection de CNO avant d’être enregistrées dans l’environnement LMT ont montré une augmentation des comportements sociaux et une diminution des situations isolées par rapport au comportement obtenu après des injections de solution saline.